Daniela Amenta è una giornalista romana di lungo corso, esperta di musica rock e politica, due mondi che sembrano lontani anni luce, ma che in comune hanno la passione. La stessa passione che muove i protagonisti: per le piante lei, per la musica lui. In mezzo, un delitto, un’inchiesta, un informatore e una Roma immersa in una cappa d’afa. E non solo.

Trama

Quell’estate a Roma faceva molto caldo. E quando Roma si arroventa perde la sua grande bellezza e si trasforma in una città dura, arrogante, coperta da un vapore insopportabile, segnata da odori di sangue e mentuccia. Qui c’è chi sopravvive rubando piante dagli androni dei portoni, chi cura gatti randagi e chi ascolta jazz e rock’n’roll. Una giovane donna dai capelli rossi, un cronista esausto a caccia di tenerezze e un vecchio giornalista che sta perdendo la memoria si incrociano ai margini della scena di un crimine. Dove sfilano badanti, redattori di giornali che inseguono scoop, giardinieri che conoscono la vita segreta delle orchidee, Bill Evans, i Clash e Pasolini. È la Roma del quadrante sud, quella che guarda il mare attraverso il percorso del Tevere. Un pezzo di metropoli trasformato in una mappa di luoghi e sentimenti dove, nonostante l’afa, crescono ancora le Aspidistre. E piccoli sogni di resurrezione e d’amore.

Amo et odio

Daniela Amenta ama e odia Roma. Si vede, si sente, si respira in ogni pagina di questo romanzo. Daniela Amenta, evidentemente, è una romana d.o.c., perché è così che si sente un romano. Ostaggio di una città e della sua bellezza. Una bellezza di cui si riempie la bocca “solo chi vive in certi quartieri e la vede da certe terrazze”. Tutti gli altri, devono trovare un modo per sopravvivere ai suoi tentacoli. E ad affitti in nero in case microscopiche. Ecco che, allora, un terrazzo può diventare un giardino botanico di piante dal salvare, un vinile l’unica ancora di salvezza nella vita, i gatti, un motivo per uscire di casa e riscoprire una coscienza civile.

Sopravvivere alla città

C’è Anna dai capelli rossi, ma chissà se le piacerebbe essere chiamata così, dato che anche il personaggio più famoso di lei lo odiava. Anna vive una vita sospesa, come tanti trentenni di oggi. Anna ha un mezzo contratto, a pochi soldi, e deve farselo piacere in qualche modo. Per sopravvivere, ruba piante. Sì, è lei la ladra di piante, preferibilmente quelle mezze smorte abbandonate negli androni dei condomini, che lei tenta disperatamente di salvare. C’è Riccardo, giornalista esperto. Lui si che ha un bel lavoro, ma non lo fa più con passione. E’ stanco delle notizie copia-incolla, stanco di direttori che non capiscono niente e seguono logiche di mercato che poco hanno a che fare con la qualità dell’informazione. C’è Lanfranco, un vecchio informatore, che vecchio lo sta diventando sul serio e sente che la memoria inizia a vacillare.

Sono entrata in questo orto, nel mio Getsemani pensile, all’ottavo piano di un palazzo perbene. C’è di tutto, qui. Piante sbilenche, rigogliose, piante con le flebo, piante mezze morte, malconce, c’è un tappeto di Aspidistre, ci sono quelle stronze di acidofile, le camelie e un rododendro che mi fa impazzire, ci sono le gardenie amatissime e piante di cui non so il nome.

Certe atmosfere

Daniela Amenta conosce bene Roma, i personaggi che la popolano, è stata cronista di nera, e certe atmosfere che l’avvolgono in estate. E’ forse questa la parte più godibile del racconto, quella che mi ha conquistato. Se volete leggere di una Roma non da copertina, ma neanche criminale, che oggi le polarizzazioni vanno tanto di moda, questo romanzo vi offrirà una prospettiva diversa e affascinante, suo malgrado. Se amate le piante, non potrete non riconoscervi nell’opera pia che mette in piedi Anna, ma quale ladra? E, soprattutto, come sto facendo io in questo momento, nel cercare di capire quale parte del seme di avocado vada in acqua. Se vi piace la musica rock, quella senza autotune, troverete spunti interessanti. La storia di Daniela Amenta scorre via con facilità e si legge con piacere. A patto di sorvolare su qualche stereotipo di troppo, il vivaista contadino che assume solo stranieri “perché lavorano di più”, per esempio, la violenza di genere che viene infilata un po’ a forza, e francamente non necessaria e neanche approfondita a dovere, e su un giallo che parte troppo tardi e si risolve troppo presto.

“E secondo te, Valdesi, ci avrebbe fatto schifo qualche altro giorno di suspense…? Ecco, anche io sono d’accordo con il direttore, per una volta: qualche altra pagina di suspense non ci avrebbe fatto schifo.

Un’altra polarizzazione

Rimangono le descrizioni vivide di una città che non è come la squadra, che si ama e basta. Roma, se la ami, la ami e la odi, non c’è spazio per le vie di mezzo. Un’altra polarizzazione, a ben pensarci.

La casa era un ex lavatoio, ma in compenso aveva uno spazio esterno «sublime», come aveva detto la signorina Natalia facendogli firmare una stipula di comodato d’uso gratuito per 18 mesi. Per gratuito s’intendevano 800 iuros in nero, cash. Però il panorama valeva la pena e, in qualche modo, anche la truffa. Da lì prendeva forma la periferia dissennata di Roma che iniziava da Trastevere: una fila di parabole e cemento, treni e mattoni si allungava verso viale Marconi. Oltre s’ergeva, sferica e di salnitro, la torre del Gazometro. Si vedevano le pendici di Garbatella che, a un tratto, perdeva i toni pastello dei tetti per diventare di acciaio all’Eur. Si vedeva la cappa d’afa su Portuense e il verde spento dei platani ad accompagnare il viaggio del Tevere. E in certi giorni speciali la facciata d’oro di San Paolo brillava come una medaglia sul petto di questa città sfacciata.

Leggi anche:

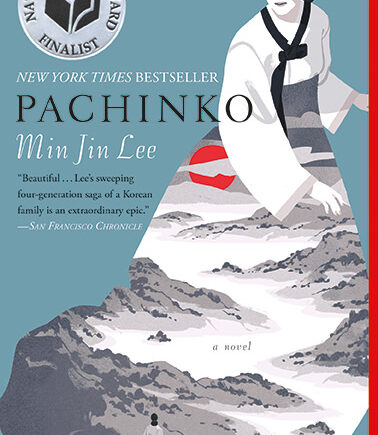

Scontro di civiltà per un ascensore a piazza Vittorio – Amara Lakhous