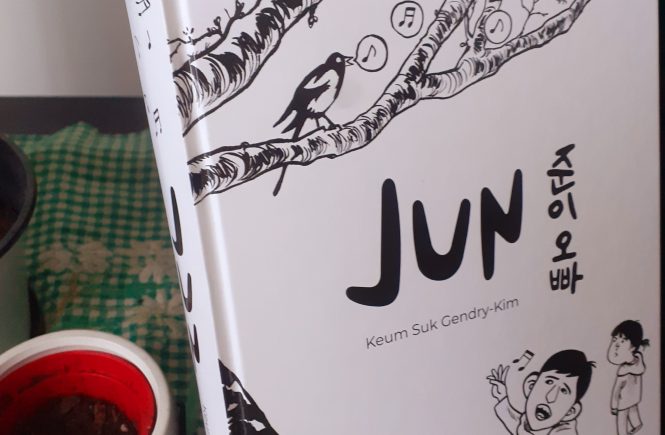

Dopo Le malerbe, vi dico subito che anche Jun di Keum Suk Gendry-Kim è da cinque stelle nella mia personale classifica. Non so decidermi su quale dei due preferisca, l’unica cosa certa è che ora dovrò recuperare tutti i lavori precedenti di quest’autrice e aspettare che escano quelli nuovi! Ma chi è Jun? Ora vi racconto tutto.

Trama

Jun nasce nel 1990. A due anni e mezzo ancora non parla e i medici dicono ai genitori che è autistico. Dopo aver tentato di aiutarlo in ogni modo, decidono di lasciargli frequentare la scuola, ma lo sguardo degli altri non è benevolo, su di lui. Da sempre sensibile ai suoni e ai rumori, Jun scopre la musica e, quando ormai tutti in famiglia erano rassegnati, avviene qualcosa di prodigioso: Jun finalmente parla, canta, suona il piano, la chitarra, la batteria, impara il canto tradizionale Pansori. Registra album, compone centinaia di brani. Fiorisce. La storia è raccontata dal punto di vista della sorella minore Yunsun, e il suo sguardo semplice e senza pregiudizi fa sorridere, e a tratti commuovere spontaneamente il lettore, come solo i bambini sanno fare. E Jun.

L’autismo, una storia vera (e ricorrente)

Fino a pochi anni fa, viveva nel mio palazzo una famiglia con un figlio autistico non autosufficiente. Chiaramente anche questa famiglia viveva le problematiche di una disabilità grave in casa, ma a volte mi fermavo a pensare alla sorella, che la mamma mi aveva detto essere tornata in casa perché loro, i genitori, non riuscivano più da soli a gestire la situazione. Liti e urla erano pane quotidiano, si percepiva la sofferenza di questa ragazza. Leggere la storia di Jun e della sorella Yunsun mi ha riportato alla mente quella famiglia. Chissà se saranno riusciti a trovare una parvenza di equilibrio. La storia di Keum Suk Gendry-Kim è molto realistica e parla al cuore. Racconta la scoperta del problema, i tentativi anche goffi di risolverlo con guaritori miracolosi, l’accettazione della condizione e una strada, un piccolo spiraglio, che si apre in modo imprevedibile. Ma in famiglia i punti di vista sono diversi: se per i genitori l’attenzione verso Yun è totalizzante, la sorella avrebbe diritto a vivere spensierata e non può, perché è nata immersa in questa bolla creata dai suoi per proteggere il figlio e loro stessi dalla maldicenza, dagli sguardi curiosi o spaventati. Da un mondo ostile senza appello.

Il dopo di noi

Keum Suk Gendry-Kim racconta le vicende di questa famiglia con piglio diretto, senza girarci intorno. Se succede una disgrazia come questa, la vita prende una piega inaspettata e non ci sarà nessuno disposto ad aiutare. Ecco, forse questo è l’aspetto che mi ha colpito di più. La famiglia è sola, completamente sola, ad affrontare un problema più grande di lei. Anche due frasi dette da Yunsun e la sua mamma mi hanno fatto riflettere parecchio e mi tornano in mente ancora adesso, a libro chiuso. Yunsun a un certo punto afferma che non si farà mai una famiglia, perché chi guarderebbe Jun? I genitori hanno proposto una soluzione, ma lei non vuole pensarci: “farò come Jun, che vive solo il momento presente“. L’altra, è una frase terribile della mamma: “spero solo di poter vivere un solo giorno più di Jun“. Sopravvivere al proprio figlio è qualcosa che nella mente di un genitore non dovrebbe neanche esistere. Eppure, la mamma di Yun ha un pensiero fisso in testa: il dopo di noi. Chi lo gestirà? In base a quali criteri? Il dopo di noi, argomento dibattuto anche da noi: dopo la morte dei genitori, come assicurare una vita dignitosa alle persone non autosufficienti?

Triste? Assolutamente no

Da questa mia descrizione, penserete di trovarvi di fronte a un graphic novel tristissimo. Invece no, la matita di Keum Suk Gendry-Kim non scade mai nel pietismo e nella commiserazione, né nella celebrazione di doti eccezionali. Jun ha trovato un suo posto nel mondo, anche se microscopico, e la famiglia un certo equilibrio. Possono, forse, fare delle prove di felicità, finalmente. Anche questa storia, come Le Malerbe, si chiude per me con un sentimento di speranza. Yun e Yunsun ce la faranno, perché è l’amore il loro fattore X e la loro forza. Mi dispiace che nella versione italiana sia saltato Oppa, credo che sia fondamentale per capire il legame tra i due.

Anche stavolta, mi sento di consigliarvi questo racconto e di lasciarvi come chicca questa intervista all’autrice, dove spiega perché ha deciso di non disegnare al computer ma a mano libera e come ha trovato una sua voce per distinguersi come artista. Io credo che ci sia riuscita, unendo esperienze di vita, capacità tecniche e di ascolto non indifferenti, nonché una buona dose di curiosità giornalistica. Un mix potente, vedrete.

Il problema, ora, sarà trovare graphic novel all’altezza. Mi date qualche dritta? Aspetto i vostri suggerimenti e riflessioni!

Leggi anche:

Le malerbe di Keum Suk Gendry-Kim

Contenuto non disponibile

Consenti i cookie cliccando su "Accetta" nel banner"

Autumn in Korea: Corea del Sud, il Paese del Calmo Mattino

Contenuto non disponibile

Consenti i cookie cliccando su "Accetta" nel banner"